Ⅲ 苦について考える

更新日: 2018年7月10日 11時50分1)釈迦の見た苦

〔 釈迦の視点 〕

釈迦は何を求め何を手に入れたのか? 釈迦は苦から逃れる道を求め悟りを得た。

こんな事を云うと近頃の道徳家は「苦から逃れる思考とはそもそもネガティブすぎないか」などと訳の分からぬことを言うかもしれない。まあ釈迦が『一切皆苦』などというものだから、表面的な言葉で「釈迦哲学はネガティブ」と判断する人がいるかもしれないがそれは勘違い。

「この世は苦に満ちている」これは、人間を観察した釈迦が捉えた真実であり、人間を救済する道を模索した釈迦が中心に据えた視点だ。救済の道を信じ・求め・開いた釈迦は、今風に言えば、誰よりも『ポジティブ』な人物であったに違いない。

〔 釈迦哲学の出発点 〕

その釈迦の視点はどのようにして生まれたのだろうか?

王族であり妻と子を持ち何不自由ない生活をしていた釈迦の出家にまつわるエピソードがある。

ある日宮殿を出ようとした釈迦は、最初の門から出ようとして老人に会い、次の門で病人に会い、三つ目の門で死者と会う。それらを見てこの世の苦しみに打ちひしがれていた釈迦が、最後の門を出ようとして沙門(修行僧)に会い、その清らかな姿を見て出家を決意したと伝わる。このエピソードで解るように、釈迦は最初から『苦から逃れる道』を求めて出家した。釈迦哲学の出発点は『苦滅』なのだ。

また悟りを開いた釈迦(仏陀)は、最初の説法(初転法輪)で、四諦(四聖諦)と八正道を説いた。四諦は『苦諦・集諦・滅諦・道諦』で苦滅のレベルを示すものだ。八正道は『正見・正思惟・正語・正業・正命・正精進・正念・正定』という、苦を滅する『八つの正しい道』を示している。この最初の説法からも、釈迦哲学の目的は『苦滅』であることが明らかである。

だがこれ等は別に珍しいものではない。多くの宗教家や思想家の出発点は似たようなものだろう。ただ釈迦の場合は、二千数百年前の人間とは思えないほど科学的で、真正面から「苦しみはどうやったら消せるのか?」と、怪力乱神にとらわれることなく自助を目指して徹底的に思索したのだろうと思う。

〔 四苦・八苦 〕

では釈迦が滅しようとした『苦』とは何か?。釈迦は、肉体に関わる「生・老・病・死」の『四苦』と、精神に関わる「求不得苦・怨憎会苦・愛別離苦・五蘊盛苦」の『四苦』を併せた『八苦』の『四苦八苦』であると説いている。

また、苦の生まれる原因は、我々に備わる『貪・瞋・痴・慢』等を主とする数多の煩悩であり、煩悩が『縁』(外部の因)にふれ『苦』が生まれる。つまり苦の原因は自分にある。だから『苦』を滅するには「まず煩悩を捨てよ」と説くのだ。思わずすんなりと読み飛ばしてしまいそうになるが、よく考えてみると腑に落ちない。

四苦八苦を『苦』とすれば、煩悩から『生老病死』という苦が生まれることになる。普通の感覚では『生老病死』という現象に見舞われた自分が、煩悩という『苦』に囚われると考えた方がしっくりくる。釈迦哲学の四苦八苦という『苦』の見方は、すでに循環論に陥っているのではないか? 苦についてもう少し考えてみる必要がありそうだ。

2)苦とは何か?

〔 苦の定義 〕

「苦」をどう考えればいいのだろう? 一般的には『苦』はつぎのように説明されることが多いだろう。

「苦はわたし達が最も忌避する不快な感覚・感情及びそれをもたらす状況・出来事である」というものだ。だがここには基本的無智と重要な錯誤がある。まず最初にそれを知らなければならない。

その無知と錯誤は、わたし達は「苦をもたらす『状況や出来事』という客観的事象を『苦』と見なす」というものだ。『苦』は、わたし達が客観的事象・状況(無常の諸行)に遭遇した時に生じる、不快感や痛みという感覚そして不安や恐怖といった感情などの総称である。無常の諸行は『苦』を引き出す『縁』ではあるが『苦』ではない。

だから釈迦のいう『生老病死』はその客観的事象としての側面が『苦』なのではない。主観的側面、つまりわたし達が『生老病死』に見舞われたり見舞われそうになった時に感じる恐怖や不安が『苦』である。

〔 苦を生みだす人間 〕

なぜ『苦』が生まれるのか。生物学的に見ればそこのは当然の理由がある。

〔 客観的苦は存在しない 〕 無常の諸行を苦と勘違いする理由

わたし達は、『生老病死』を筆頭に戦争・天災・事件・事故や他人の言動といった客観的事象を、『苦』と思っている。だがそれらは本来『無常の諸行』であり、客観であり、『苦』そのものではなく『苦』を生み出す『縁』だ。ところがわたし達は、自分が戦争や天災に見舞われていなくても、戦争と聞いただけで顔をしかめ「そんなことはあってはならない」と怒りや苦痛をあらわにする人がいる。このように客観的事象を『苦』と勘違いする理由はいくつか考えられる。

一つ目は言葉と思考にある。脳の発達した人間は『言葉』発明し、それ用いた論理的思考を獲得した。記憶も発達し時間の観念も得た。そしてついに、それらを用いて「現実ではないものをまるで眼前で起きているかのように空想(思考)し、頭の中で再現する術を知った。わたし達の自意識がその空想を認識し、現実と同等の影響を及ぼす。「自意識の認識するものが存在する」、じつはこれが自意識本来の働きで、客観(縁)と主観(因)の境界は元々ない。言い換えれば認識された外部の『縁』は内部の『因』になる。つまり『縁』を『因』と錯誤する。

二つ目の理由は、全ての情報のハブである自意識は、「自分は全てを知る賢者で絶対的価値がある」と思っている。「何より価値のある守るべき完璧な存在である」と信じている。そうでなければ自分は守るに値しない。だから自意識は、傲慢で自己中で「完璧な自分に苦の原因がある」と認めたがらない。一つ目の理由とは逆方向ではあるが、結果的に「苦の原因は外部にある客観的なもの」と決めつける。このようにして二つの理由から「客観的な苦」という幻想が生まれるが事実は変わらない。『苦』は主観的なものしか存在しない。

〔 色心界は他である 〕 混乱させてしまうかもしれないが・・・。

だがここにもどんでん返しが用意されている。ここでいう主観的なものは実はすべて客観的なものでしかない。『五蘊』つまり『色心世界』で、わたし達は『自意識』を『主観・自(分)』と考えているが、それは自分を守るためのシステム(エゴシステム)上に存在する虚構の『自』である。色心世界そのものが主客不可分・無分別である。その理由はそもそも『他(客観)』かない。わたし達が日常認識するこの世界は『色心は不二にして他なり』である。

〔 五蘊と自我曼荼羅図 〕

〔 無智・錯誤・混乱 〕

前項で説明したように、言葉と思考が『自意識』に空想をもたらしれを現実と勘違いする。実はここに『苦』というものの本質がある。現実と認識の齟齬による混乱が『苦』なのだ。そしてそれらの『苦(混乱)』は「わたし達人間が生みだす空想がもたらす」という意味で『主観的』なものしか存在しない。わたし達の関わらない『苦』は存在しない。わたし達はこの原理に気づいていない。知らず知らずのうちに勘違して混乱し苦しむ。

少しまとめよう。混乱を引き起こす根本は無智にある。『無智(知の欠如)』が『錯誤(思考の錯誤)』を引きおこし間違った『認識』をもたらす。そして現実と齟齬のある『認識(混乱した認識)』が『苦』と呼ばれるものである。

この『苦』を引き起こす『無智』の別名が釈迦哲学に言う『無明(根本苦)』である。わたし達は多くの無智に囚われ、それが『苦』を生みだしている。

『苦』を引き起こしている『無智』を検証するには人間の全体像を知らなければならない。『色心』つまり自分についてだ。

色心不二とはよく聞く言葉だがこれが正確に理解されていない。それによって多くの混乱(苦)が生じている。前々項の『客観的苦』という混乱もここから生じている。

〔 人間・五蘊、自我曼荼羅図 〕

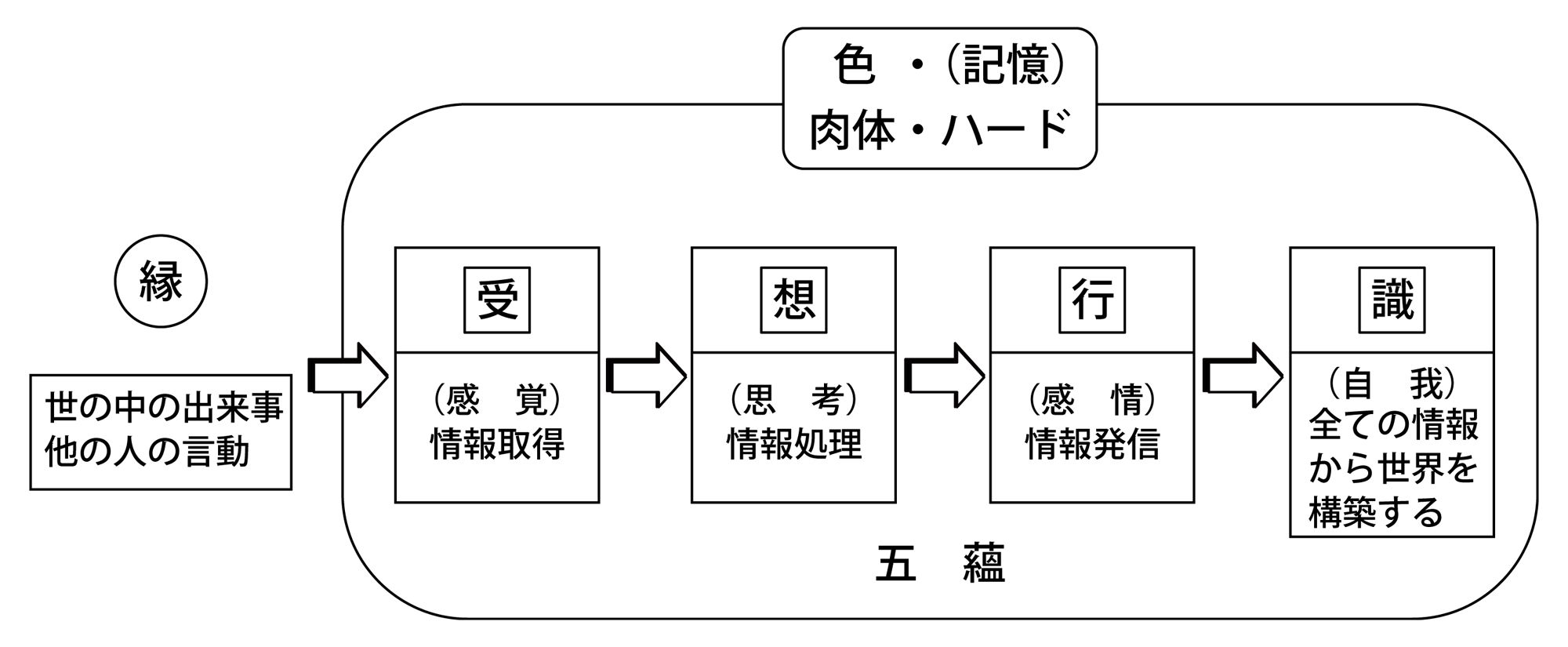

釈迦哲学ではわたし達人間の機能を『五蘊』つまり色・受・想・行・識と捉えている。このうち『色』は肉体(組織)であり、残りの四つ、受・想・行・識が『心』である。なので五蘊と『色心』は同義である。(色受想行識の説明は釈迦哲学2を参照)

【 釈迦哲学の人間観・五蘊図 】

ここに表示しているのは人間(色心)である。五蘊の色は肉体で心は精神である。だから、この五蘊図の外に、わたし達がふだん目にする物質世界として色界が広がっている。刮目すべきは、身体の外にある『色(外界)』と『五蘊の色』に基本的な差はない。違いは自意識上において、肉体として認識の対象となっているかどうかというだけである。

例えば小石を握りしめて生まれた赤ん坊がいるとする。その子の握りしめている小石は握りしめている間は肉体の一部である。もの心つけば自意識で認識するだろう。一度でも手放せばもはや肉体ではなくなるが、握りしめている間は肉体である。これは人間を構成するあらゆる物質に当てはまる。つまり物質世界の『色』と人間を形作る『色』は同じものである。

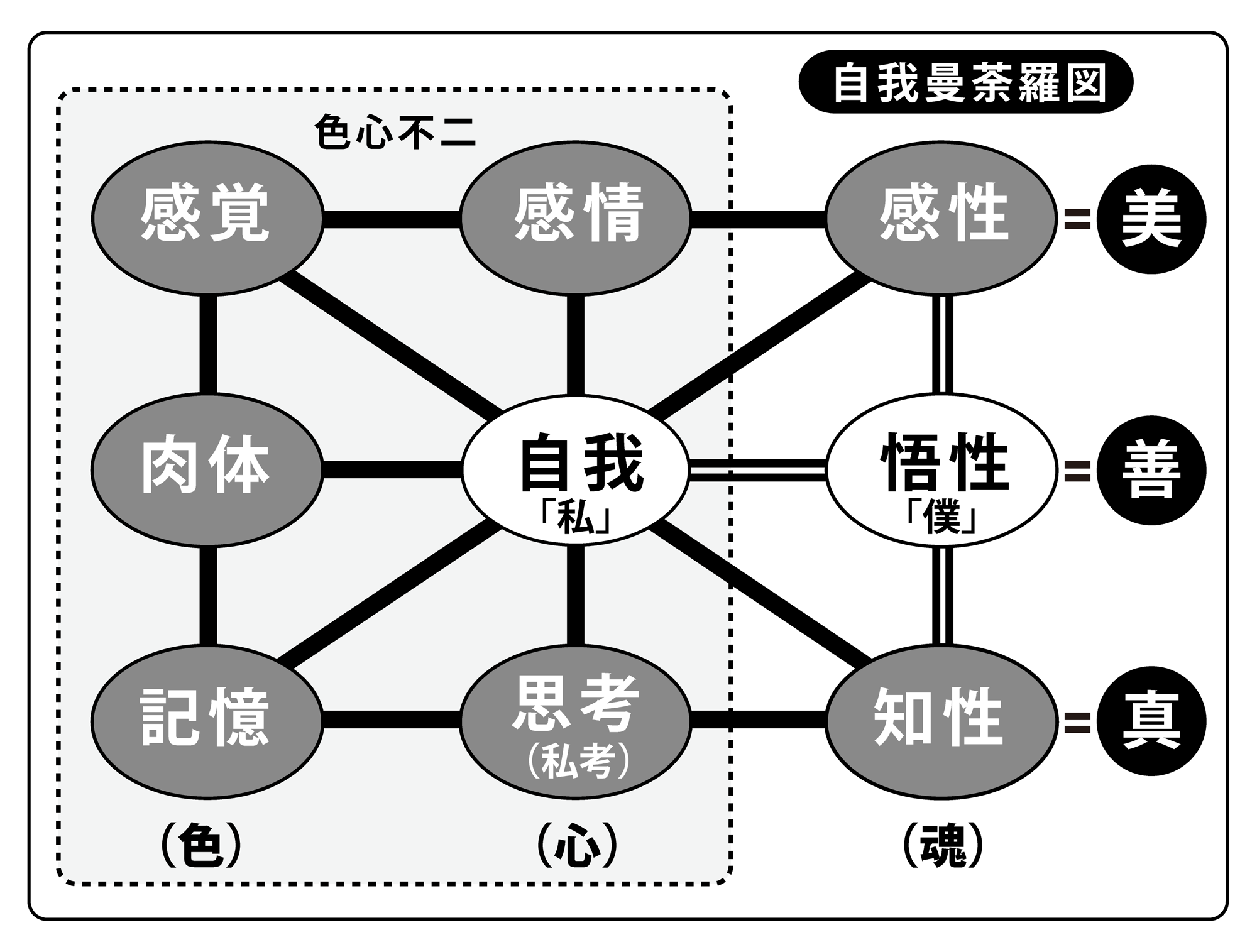

次に聖諦論の人間観を『自我曼陀羅図』を用いて示そう。『心』の中核は全情報のハブである『識(自我・自意識)』である。

【 聖諦論の人間観・自我曼陀羅図 】

『自我曼陀羅図』の色と心が『五蘊』である。五蘊の色・受・想・行・識は自我曼陀羅図の肉体・感覚・思考・感情・自我に対応する。自我曼陀羅図の記憶(コンピューターで言えばデータ保存装置)に相当する部分が五蘊にあればほぼ同じものになる。現代の言葉に置き換えているので『五蘊』よりはわかりやすいだろう。外界の色は肉体と不可分なのは同じである。『自我曼陀羅図』の自我(五蘊の識)はわたし達が取得するデータのハブであり、自意識(自分)であり主観の座である。

これらの人間観をベースに苦が生まれる理由をもう一度考えてみよう。

〔 苦の根源 〕生物として不可避の苦を生み出すシステム

さてこの章の問題は、「客観的な苦は存在するか?」というものである。その答えは〔 客観的苦は存在しない 〕の所で示したように「五蘊・色心の外(そと)に自律的に存在する客観的な苦はない」というものであった。その意味は『自我曼陀羅図』の『自我』・五蘊の『識』が

〔 色心不二と自他不二のはざ間で 〕

識(自意識)はわたし達

では釈迦の言う『色心不二』とはどういう意味だろうか。言葉通りに受け取ろう。色心は一体不二、それはわたし達がが主体と思っている自我・自意識も含め、『心』は物体である『色』に依存しているということである。この部分は限りなく唯物論に近いものである。『色心不二』の意味するところは、『色心』は不二にして『他』なのだ。釈迦の言葉を補足すれば「色心不二。不二にして色なり」なのである。

意外に思うだろうが、わたし達が自分自身であると思っている自意識も含め、『色』にとどまらず『心』も本質的に『自(主体)』ではなく『他(客体)』である。外界も含めてこの色心世界は、もともと主客の無分別の『他』であり、そもそも「客観的な」という言葉に意味のない世界だったのである。

〔 苦を生み出す理由 〕苦が外からもたらされると錯誤を起こす理由

客観的事象はそれがわたしに『苦』をもたらす場合のみが主観的なものか客観なものか曖昧なのだ。前項の『生老病死』も『苦』に挙げられながらそれは『状況・出来事』という客観的事象に見えから違和感が生じる。つまりほとんどの人が「苦は外部からもたらされる客観的なもの」と考えている事から生じている。

そう考える理由の一つは「自分を苦しめものは、自分以外つまり外部からもたらされるはず」という思い込みだ。「自分で自分を苦しめるような愚かな真似を、この賢明な自分がするはずがない」という傲慢な無智だろう。苦が生じる内部の原因を『因』と呼び外部の因を『縁』と呼ぶのだが、傲慢なわたし達は「自分が自分を傷つけるはずがない」と外部の『縁』に全ての責任を押し付ける。つまり外部の『縁』を苦の『因』と錯誤する。

現代の言葉で表現するなら最も近いのは『ストレス』だろう。

苦は、生きてゆく活力を削ぎ、希望や目標を奪い、時に絶望の淵に追いやり生きる意味さえ喪失させるものといえる。

ところで、ほとんどの人が「苦は外部からもたらされる客観的なもの」と考えている。

『苦の正体』などと言うと何やら悪いもののように感じるのだが、善悪とは無縁である。一般的に『苦』は私達を恐れさせ、苦しめ不快にさせ、時に絶望のふちで悲嘆にくれさせる出来事として説明される。だが苦はそのような出来事や状況ではない。

『苦』とは何か? 現代語で表わすと最も近いのは『ストレス』だろう。

四苦八苦に生と五蘊盛苦が入っていることに注目したい。

《 聖諦論の出発点 》 苦は自分で生み出しているのではないか?

だが、その考えは都合のいい自己弁護だ。なぜなら、人間は「自分で自分を苦しめる」るという、信じたくない愚かな行為を繰り返している。歴史的にも、個人的・集団的に関わらず「自ら苦を招いた』例を数え上げればきりがない。皮肉なことだが、諍いや戦争で「自ら生みだしたものではない」と言い切れるのは『神』の権威をまとう宗教論争から始まった争いだけではないか?

まさかそんなはずはない。要するにわたしは、「神をめぐる戦争や諍いも含め、全ての苦は人間が作り出しているのではないか?」と疑った。それがわたしの『聖諦論』の出発点となった。

わたしは全ての苦は、わたし達自身の『混乱した認識』であり、それを生みだすのはわたし達自身の『思考の錯誤』であり、その素はわたし達自身の『智の欠如・無智』にあるのではないかと考えている。

《 苦の原因は? 四原因説 》

苦の問題を考えるにあたってアリストテレスの『四原因説』を拝借しよう。存在するものには、資料因・作用因・目的因・形成因の四つの原因があるというものである。それぞれ、苦の材料は何か(資料因)? 苦はどのようにして生まれるか(作用因)? 苦の目的は何か(目的因)? 苦の本質とは何か(形相因)? ということになる。

苦では少々漠然としすぎるので、『病気』を例にとって四原因を見てみよう。

『苦(病気)』を客観的なものと見ると、資料因は外的なものであれば病原菌や環境で,内的なものであれば遺伝(子)や体質などか。作用因は不摂生や過労・栄養不足・飲酒・喫煙など。形成因は死を予感させる肉体的不快感・苦痛だろう。ただ四原因説では『苦』の目的因が判らない。果たして病に目的と呼べるものがあるのだろうか?

この場合『信仰』を持つ者は『神の意志』を持ち出す。死んでも天国に行けるならそこに確たる理由は要らない。仏教徒なら隠された『因縁や業』で説明するだろう。

だがそうなると宗教者にとって、苦の全ての原因は『神の意志』や『因縁や業』で説明が付く。苦の原因の考察など必要なくなる。宗教者はそれでいいだろう。しかし信仰のないものには説明がつかない、釈然としない。

だが、もし『苦(病気)』の原因が自分にある場合はどうだろう。主観的な苦だ。それには当然自分の意志が入っている。ならそれが苦の目的となる。目的因の説明はつく。

苦を客観的なものと見なす場合、宗教的な立場以外では、おそらく目的因の説明がつかないのではないだろうか。

《 釈迦哲学の誕生 》

王族であり妻と子を持ち何不自由ない生活をしていた釈迦には、出家にまつわるエピソードがある。ある日宮殿を出ようとした釈迦は、最初の門から出ようとして老人に会い、次の門で病人に会い、三つ目の門で死者に出会う。それを見てこの世の苦しみに打ちひしがれていた釈迦が、最後の門を出ようとして沙門(修行僧)に会い、その清らかな姿を見て出家を決意したと云われている。

このエピソードから解るように、釈迦は最初から『苦から逃れる道』を求めて出家した。釈迦哲学の出発点は『苦滅』なのだ。

悟りを開いた釈迦(仏陀)の最初の説法(初転法輪)は、四諦(四聖諦)と八正道であったと伝わる。四諦は『苦諦・集諦・滅諦・道諦』で苦滅のレベルを示すもので、八正道は『正見・正思惟・正語・正業・正命・正精進・正念・正定』という、苦を滅する『八つの正しい道』を示すといわれる。この最初の説法からも、釈迦哲学の目的は『苦滅』であることが明らかである。

《釈迦哲学の苦》

では『釈迦哲学の苦』とは何か? 釈迦哲学の苦は、肉体に関わる生・老・病・死の『四苦』と、精神に関わる五蘊盛苦・求不得苦・怨憎会苦・愛別離苦の『四苦』、併せて『四苦八苦』と説く。そして釈迦は四苦八苦を滅する道を説く。

釈迦哲学のもう一つの柱が『縁起の法』である。『因縁生起』、つまり「すべての出来事には因果関係があり縁起によって生じている」というものである。もちろん苦も縁起の法に基づいて生成・消滅する。さらに苦の原因を、貪・瞋・痴・慢・疑・悪見の六つを根本とする『煩悩』と見る。故に釈迦哲学の『苦滅(解脱の理)』は「煩悩を消し、その因縁を断つ」ことになる。

煩悩はよく除夜の鐘の数・百八つあるといわれるが、多いものでは八万四千という説まである。数の多さはともかく、この『煩悩起因説』を採ると、自分の持つ『因・煩悩』が外部の因である『縁』に触れて苦が生じるのだが、なぜか現実には殆どの人が外部の『縁』の方を苦の原因と見なしている。他人の言動や出来事に腹を立てたり悩んだりする。そして「苦は自らの力ではどうしようもない」と諦念に囚われるように見える。この点に釈然としない。

釈迦哲学は、苦の『因』は自分の持つ『煩悩』としているが、『煩悩』は苦の『因』ではなく苦の『果』つまり苦そのもの(の現れ方)なのだと思う。そう考えれば煩悩の数の多さも説明が付く。『縁(外部の因)』に触れて生まれる『煩悩(貪・瞋・痴・慢・疑・悪見等)』が苦なのだ。『四苦八苦』もまた煩悩と同じく苦の表現だろう。釈迦哲学においても苦の『因』についての説明が不十分で、『縁』を『因』とみなす錯誤が生じているのだと思う。そしてそれによって、「客観的な苦が存在する」という誤った認識が生まれているのだと思う。

「釈迦哲学は徹底的に人間について語っている」と思っている。それは「全て事象・現象は人間の存在を前提にした主観的な存在とみなす」ことだ。だから本来『因』と『縁』に主客の分別はないと考えている。

〔 聖諦論の苦 〕

《 苦と『苦』 》聖諦論の苦は主観である

『苦滅』の釈迦哲学は当時の最先端科学と言ってもよい思想である。そして聖諦論は現代の釈迦哲学たらんとする思想だ。それなら当然『現代の眼』であらためて苦を検証してみなければならない。

前段で説明した釈迦哲学の苦と一般論的苦は、客観的な苦(『生老病死』や『四苦八苦」』又は『煩悩(貪・瞋・痴・慢等)』)を想定し、それとの邂逅によってわたし達は苦しむ」としている。

だが聖諦論はそのような客観的な苦を想定しない。ただこの齟齬は、釈迦哲学が誤解されたまま伝わったこと、一般論的な苦のイメージも誤った釈迦哲学の解釈に準じていることから生じたものと思っている。

少々紛らわしいので、一般論的にイメージされている苦と釈迦哲学の苦を、カッコなしの苦もしくは(苦)と書く。聖諦論の苦は二重カッコつきの『苦』と書いて区別する。

聖諦論の『苦』には、客観的な苦と呼ばれるようなものは存在しない。つまり主観的なものという意味で、『苦』とは「わたし達の五蘊が、色心に不利益をもたらす可能性のあるもの(事象・現象)との遭遇を予測又は感知した時、不利益を回避する為の行動を促すために、自ら生みだす情動・感情である」というものである。それについて以下に説明する。

《 生物としての苦 》

わたし達は人間とはいえ生物である。生物は生まれて死ぬ、その間に種を維持する活動を行う。ただそれだけの原始的生物もいる。人間は脳が発達して知的活動をするが、その一方では他の生物と同様に『種の維持』につとめ、自分の子孫を残そうとする。知能は他の生物より抜きんでてはいても、基本的な部分は原始的生物と変わらない。人は生まれ子孫を残して死んでいく。

子孫を残すためには、「異性を引き付ける魅力があり且つ健康な状態で生きる期間が長い」方がいいに決まっている。生物としてそのようにプログラムされていて当然だろう。すると怪我をしたり、病気になったり、能力に劣り求愛競争に敗れ子孫を残せないという事態は避けたい。いや「事態を避ける」などという生易しい言葉では不十分だ。「そのような事態を恐れる」といった方がいいだろう。簡単に云えばその恐れが聖諦論の『苦』である。

《 エゴS(エゴシステム)・五蘊と苦と縁 》

「健康に長生きして子孫を残す」というプログラムを持つ恒常性維持システムを『エゴS』と呼ぼう。「健康で長生きして子孫を残す」ようにプログラムされているわたし達に、それを妨げる状況をもたらす危機が迫ると、エゴSが発動し、警報を発し身を守る行動を促す。その警報に強制力を持たすために、激しい恐怖や怒りや渇望といった感情を利用する。その感情が『苦』の正体である。この『苦』を生み出すきっかけとなった危機が『縁』である。

エゴSとは、釈迦哲学に言う五蘊(五つの人間の働き、色・受・想・行・識)を用いて、周囲の『縁』の状況を観察しながら必要と判断すれば、恒常性を維持する為に『苦』を生みだすプログラムのことである。

(※)恒常性(こうじょうせい)とは、生体がさまざまな環境の変化に対応して、生存を維持するため内部状態を一定に保つこと。ホメオスタシスともいう。

《 2種類の『苦』 》

エゴSが『苦』という警報を発する危機(苦)に2種類ある。釈迦哲学では、我々は『色・心』つまり『肉体と精神』から成る。当然「肉体(色)が傷つき生命が脅かされる」危機と、もう一つは「精神(心)が傷つき自己の存在価値が傷つけられる」危機がある。社会生活をする人間は、社会的に不利な立場に置かれると「他人との競争に敗れて不利益(苦)をこうむる」からだ。2種類あるとはいえそれは守ろうとする対象が違うだけで、『苦』の生成法や目的は同じである。

ここでいう危機を一般的に苦というが聖諦論では『縁』である。『因』はエゴSである。『縁』を感知したエゴSが予想される苦(危機)を避けるために生み出すのが『苦』である。これらの『苦』の中身・正体は恐怖や不安であり、自分つまりエゴSが生みだしている。聖諦論の『苦』主観的なものであることは明らかだろう。

《 病気を例に『苦』を解説する 》

先ほど目的因がよくわからなかった『病気』の四原因を聖諦論的に解説してみる。

(身体の)病気を『苦』とみるならその資料因(材料)は痛みや発熱などの症状。作用因(生成方法)は免疫反応や組織変異・身体機能の変調。形成因(本質)は肉体ひいては生命が傷つくことへの恐れや腹立ちである。不明であった目的因(目的)は、身体組織に生じた異常を感知した五蘊(エゴS)が、痛みや発熱で異変を知らせ、これ以上悪化しないように不安や恐怖で対応を促すことである。

つまり『苦』を「危機を予防するために生みだす主観的な情動」とみれば容易に説明がつく。これは『苦』が主観的なもので「自分が生みだす恐れ」であることの証左と見てよいのではないか?

《 客観的な苦は存在しない 》

ここまで『苦』は主観的なものであると主張しているのだが、それでも釈迦は四法印で『諸行無常・一切皆苦』と言うように、わたし達は客観的苦に囲まれていると言椀ばかりの記述がある。これはどう捉えればいいのだろう。

『四苦』の死が判りやすいだろう。死は生物として逃れようのない現象である。歴史の始まりから、人間の手に負えない不快な状況であり客観的な苦とみなしてきた。しかしもう一度よく考えてみよう。死は客観的な現象だが果たして苦なのか?

わたし達は他人の死を観る。そこにあるのは『わたし』という主体と無関係な客観的な死という現象である。だがそれが(客観的な)苦であるとはいえない。仮に今、自分自身が死に行く身であれば、エゴSは未経験の死に対する恐怖を生みだす。その死は(主観的)『苦』になる。

もし死が(客観的な)苦であると主張するなら、他人の死についても誰もが同じように『苦』にしなければならないはずだ。身内ならばそういうこともある。しかしそれはあくまでも「自分の分身的関係」という特殊な場合だ。

不謹慎ながら、戦争などで敵を打ち倒した時、初年兵ならいざ知らず、経験を積んだ兵士に取って敵兵の死は『苦』でさえない。ひょとすれば誇りであるかもしれない。そのような死は、客観的現象であはあっても苦とはいえない。

そのようなどうしようもない現象を『苦』にするかどうかはわたし達次第である。『苦』の本質に気づかなければ『苦』にするだろう。そのような、本来『哀しみ(悲しみ)』とでも呼ぶべきものはわたし達の本質である。どうしようもないものを思い煩うのはまず「仏智を知らない無智」「思考が錯誤する」ことで「認識が混乱する」、これを苦というのだ。

全ての客観的事象・現象を『諸行』という。四法印の『諸行無常・一切皆苦』は、「客観的諸行はわたし達との関係性がいかようにも変化する。よって、全てが『苦』の『縁』になる可能性がある」というものだろう。客観的苦は存在しない。

戦争や天災やあるゆる事故もただの減少で『縁』ではあっても『苦』ではない。それらを縁として自分又は親しい関係者が死や不幸に遭遇した時は『苦』になるというものだ。その『苦』は自分が生みだす。客観的つまり誰にとっても等しく『苦』になるものではない。だから他国の天災を手を叩いてあざ笑うさもしい真似が可能なのだ。

《 『苦』は自分で解消できる 》

わたし達はどのようにして『苦』生み出しているかもう一度見てみよう。「肉体(色)が傷つき生命が脅かされる」、又は、不利な立場に置かれ他人との競争に敗れ不利益をこうむり「精神的にダメージを受ける」、そのような状態(苦)に自分が陥るかもしれない」と五蘊が判断すると、エゴSが働いて不安や恐怖や怒りといった『苦』を生みだす。目的はこれらの状況(苦)を回避して自分の色心を守るためである。

『苦』は心配される状況に陥ったからうまれるのではない。「状況(苦)に陥りそうな状態で」生み出されるものが『苦』である。『苦』の本質は何か?あくまで警告が『苦』であり、その実体は「状況に見舞われることを想像し怯える」ことである。これが聖体論の『苦』である。そして人間の『苦』の本質である。『苦』はわたし達を苦しめるものではなく苦から守るためのものである。

『苦』は否定的に受け止められているが、ここまでくれば『苦』は出来事や状況ではなく五蘊の働きで、善悪とは無縁であることが解るだろう。そう理解すれば『苦』を恐れる必要はなくなる。四法印の後半部分は「諸法無我・涅槃寂静」とある。その意味は「諸行の持つ意味(諸法)に執着しなければ(無我)涅槃寂静を得る」と読むのだと思っている。『苦』は自分で解消できるのだ。

〇客観的な『苦』は存在しない(客観的な縁は存在する)。

〇『苦』は自分で生み出す。いわば実体のない『幻想』である。

〇自分で生み出している幻想だからこそ『苦』は自分で消せる。

=============================================

《 縁とは何か 》

『色・心が傷ついてダメージを受ける状態』を予想させる状況(苦)をうけて、エゴSは『苦』を生み出す。この『苦』を生み出すきっかけとなる状況が「外部にある因」つまり『縁』と呼ばれるものである。この『縁』は苦で、これを受けてわたし達のエゴSが働いて『苦』が生まれる。だが人には個性がある。同じ『縁』に出会っても『苦』を生み出す人と生みださない人がいる。それは、『苦』を生み出す本当の『因』はエゴS、つまり五蘊であり自分自身であることを示している。『苦』は自分が生みだしているのだ。

では、なぜ『縁』を原因と見なすという間違いを犯すのか?それについては『一般的な苦』のところで述べたが「自分で自分を苦しめるような愚かな真似をするはずがない」という思い込みが一つの理由である。だが聖諦論の『苦』を知れば、「苦から免れるために『苦(警報)』を生み出している」ことを知り勘違いであることが解るだろう。

もう一つの理由はエゴSにある。危機(苦)への対処は緊急を要する。一々意識していては手遅れになる。そこで迅速な対処のために『縁』を認識してから後の処理はシステム化される。いわば条件反射で、経験を積めば意識に上る暇もなく処理される。それがエゴSであり、わたし達が認識するのは、外部の『縁』と結果の『苦』だけになる。システム化されることによって、わたし達は『縁』を『苦』の『因』とみなすようになったのだ。

《 苦とは何だったのか? 》

縁を『苦』の因と見なすのは間違いである。縁は苦ではない

《 エゴSの特徴 》予防的&ネガティブリスト

エゴSによる聖諦論の『苦』は、当然であるが『転ばぬ先の杖』として『予防的』に働く。そうでなく「苦が来てしまって」から働くようでは手おくれである。聖諦論の『苦』は状況を見て予測に基づいて働く予防システムである。もう一つの特徴は『ネガティブリスト』方式で働くということである。これは釈迦哲学の特徴でもあるのだが、人間にとって『ネガティブ』なもの、つまり『不都合なものを排除する』。だから不快なものを排除する。これは法律と同じでやってはダメなものをリストアプする野と同じである。理由はそちらの方が効率的だからだ。もし『やるべきもの』を選んで生きるとなるとエゴSが抱えるリストは膨大なものになってしまう。また『快』を選ぶ方式にするとその『快』に溺れて、麻薬と同じで中毒症状を起こすだろう。人間にとって『快』をエネルギーとするのは食欲と性欲だけ。よくできている。

《 四苦八苦 》

色の苦が『四苦、生・老・病・死』であり、心の苦が『八苦、五蘊盛苦、求不得苦、怨憎会苦、愛別離苦』である。この釈迦の説く『四苦八苦』には「外部からもたらされる」というニュアンスが全く感じられない。全て自分のものとして語られている。

また、この四苦八苦に『生』と『五蘊盛苦』が入っていることに違和感を覚えないだろうか?有名な登山家が「なぜ山に登るのか?」と問われ「そこに山があるからだ」答えた有名な逸話がある。だが、この答えは詩的ではあるが答えにはなっていない。「山がある」というのは山登りを可能にする『条件』でしかない。四苦八苦の『生』と『五蘊盛苦』も苦を生み出す条件である。なぜ釈迦はこの条件を苦に加えたのか?わたしは、釈迦が「『苦』は自分が生みだすものである」ということを暗示したものと捉えている。

《 執着 》

なぜ執着が生じるか?四苦は生命にかかわるものだから、『恒常性維持』という生命活動そのものが執着である。八苦』は一人一人の価値観によって違ってくる。エゴSは精神を守るため、その価値をわたし達の人格を形づくる要素とみなし強烈な親和力(つまり執着)を生みだす。人は獲得した価値観に執着する。

それにより目標を達成する場合もあるが、かえって身の破滅を招く場合も起きる。自分の選択した価値観で決まるのだから選択は自由で、他の分野で補うことは可能なのだが、一旦執着に囚われるとそこから抜け出すのは難しい。

(余談だが『オタク』と呼ばれる人達は、価値観として風変わりなものを選択することで競争相手を減らし、精神的優位性を保とうとする。この場合は存在価値という本来の目的は脇に置かれるのだが、同好の士の間でのみ通用する価値であっても精神的優位性を獲得することはできるから個々でも執着は起きる)

〔 人類としての苦? 〕

わたし達には「生物であること」の他にもう一つの「苦の源泉」がある。それは進化に伴う苦である。進化論が正しければ、環境に適応する能力を獲得した生物が生き残る。それが進化であるなら、人間は現時点で地球上の生物進化の頂点にいると考えてよいだろう。

では現在の地球上では人間以外の生物は進化しないのか?牛や馬は人間の手で速く走るサラブレッドや牛乳のたくさん出るホルスタインなどの改良品種が誕生した。また独特の環境に対応したガラパゴス諸島の生物たちも姿を変えた。だがそれは『進化』なのか?

私はそれらは進化ではないと思う。何らかの原因で進化を放棄した種における『環境適応』という、ただの『変化』だと思う。

《 進化を夢見る苦 》

わたしは思うのだ。この地球の上で生物は大きく進化した。生命を育んだ海を離れ未知の陸地に立った者がいる。地上から見上げる大空を舞う夢を叶えた者がいる。力はなくとも知能を獲得して強大な生物を凌駕した者がいる。

それら命をかけた冒険の成果こそ『進化』と呼ぶにふさわしいのだ。進化とはリスクをものともせず命がけで挑戦する者だけが手にする『華麗なる変身』という栄冠なのだ。一方進化を終えた生物もいて『変化』は続く。だがそこに新しい時代を切り開く飛躍はない。進化は『新しい種』につながる飛躍的変身なのだ。それは唯一『成長点』をもつ『人類』にのみ許されるものだ。いや、その進化を内包る生物種を『人類』と呼ぶのだ。

だが、ここまで『進化』を遂げてきた『人類』は易々とその壁を乗り越えてきただろうか?そんなはずはない。一歩にも満たぬ『進化』に多くの時間と多くの生命を犠牲にしてきたことは容易に想像がつく。もしわたし達が現代の『人類』なら、『進化』を夢見るその代償に無謀と思える目標に挑む恐れと畏れを味わうだろう。『進化』の途上にある者は、意識していなくとも「未だ叶っていない見果てぬ夢」という焦慮を味わう。つまり『人類』とは「生まれながらに焦慮の中で生きる宿命を背負う者」なのだ。これが『人類の苦』の意味である。これが釈迦哲学に言う根本苦『無明』である。

この状況は、「我々は人生を壮大な実験の一つの駒として生きている。意識出来なくとも、我々は個ではなく全体として生きている」ということを示している。さて、ではその進化の先にはなにがあるのだろう。

《 進化の先には 》

想像の域は出ないが『人類である人間』以外の生物に苦はない。生命を守るエゴSは働くので痛みや恐怖はある。だがそれらは瞬間・瞬間に発生し、たちまちに消え去るだろう。それは苦を滅し『悟り』を開いた人と同じ状態で、そのうえ人間のような『悟り』に至らぬことで悩み生まれる苦はない。

とすれば人間の『苦』の根源は『進化』にあるという結論になる。幸いなことに、現生人類において個人レベルの『苦』の解消、つまり『解脱・悟り』が同時に種の『進化』である。『進化』はおそらく常に『苦』からの解放という形になるのだ。

『人類』は今、核兵器を政治的に弄び破滅のふちを歩いている。『苦』が紛争を生み出すなら『進化』を生き延びるには『苦』を克服しなければならない。

『苦』から解放される一つの抜け道がある。それは『人類』が進化を諦める、つまり停滞・退化を選択する道だ。それでわたし達(人間)が『人類』であった時代は終わる。わたし達は滅亡するか、又は今の類人猿の地位に後退するかどちらかだ。進化の玉座を新しい『人類』に譲る、それと引き換えにわたし達は『苦』から解放される。過去を悔いることも未来を憂えることもなく単調な日々を生きることになる。だがこれまで、生命の摂理に反して、自ら望んで『進化の玉座』を降りた『人類』はいないだろう。

わたし達も進化を諦めない。いや、『人類』にはすでに進化を果たした者がいる。『苦』を滅し「超人・仏陀へと進化した」釈迦がいる。わたし達人間が『人類』であり続けたいなら釈迦哲学を見直すことだ。西洋文明が夢想した「超人への進化」のカギは、長い間停滞していたかに見える東洋文明の遺産のなかに眠っているのだ。

《 新たなるルネッサンス 》

かつてイタリア中心に興ったルネッサンスは、古代ギリシャ・ローマ時代の再生・復活であった。次の時代のルネッサンスは東洋に興る。それは『釈迦哲学の再生・復活』になる。西洋文化の神髄ともいうべき科学的(要素還元)・分析思考は、人間を分子や原子・素粒子にまで分解してみたが『心』も『悟り』も発見できなかった。人間社会は便利になったが、かえって幸福よりも多くの不幸をもたらしているようにみえる。

「西洋科学はついに『進化』をもたらす文明たりえなかった」というのは酷だが真実だろう。近い将来、日本に『新たなるルネッサンス』の時代が勃興する。それがわたし達に唯一残された進化の道だろう。

『苦』はどのようにして生じるか?何度も指摘しているが、わたし達が自分自身で生み出している。『苦』の目的は何か?皮肉に聞こえるかもしれないが「わたし達を苦から救う」ためだ。

〔 聖諦論の苦・まとめ 〕『苦』の最後に持ってくるべき言葉だろう

『聖諦論の苦』をまとめると、その中身(資料)は『警報として発する情動・感情』である。どのように生み出されるか・作用因は、エゴS(五蘊・因)が縁に触れ『危機的状況を予測して生みだす』。苦の目的は、『肉体と精神の恒常性維持』であり、『人類としての進化』ということになる。

『苦』は、『進化』と『恒常性維持システム(エゴS)』のもたらす副作用だ。『苦』は「わたしの思い通りにならない」という『ストレス』の形をとる。仏教にいう煩悩は「苦の原因ではなく『苦』の果」と見る方が正しいだろう。

この『苦』は明確な目的を持った『狭義の苦』と呼ぶべきものであり『苦』といえばこちらを意味する。

実は『聖諦論の苦』にはもう一つ『広義の苦』というものがある。名付けるなら『無智』という『苦』である。それはわたし達の認識能力に由来するもので、色心界におけるわたし達の認識能力には限界があり、ダイナミックなものは捉えられない。明瞭に認識できるものは『他」で、本然の『自』は明瞭な認識はできない。それ故に正しい認識が持てず現実と齟齬をきたし不安が拭えない。これが聖諦論の『広義の苦』である。これについては次の章の『認識』で取り上げる。